こんにちは

アイマーク株式会社 村松洋佑です。

お客様からお問合せが非常に多い

現在の「NISA」と2024年から始まる「新NISA」について数回のコラムで解説していきます。

こんにちは

アイマーク株式会社 村松洋佑です。

お客様からお問合せが非常に多い

現在の「NISA」と2024年から始まる「新NISA」について数回のコラムで解説していきます。

こんにちは、確定拠出年金相談ねっと 認定FP

アイマーク株式会社 代表の村松です。

今回は、アイマークのKPIについてご案内させていただきます。

KPIはKey Performance Indicatorの頭文字を取ったものです。

NRI(野村総合研究所)のホームページにはKPIを重要業績評価指標と表現したうえで、「KPIとは、組織の目標を達成するための重要な業績評価の指標を意味し、達成状況を定点観測することで、目標達成に 向けた組織のパフォーマンスの動向を把握できるようになります。仮に、目標値からギャップが生まれた場合には、組織行動が当初想定の方向に向かっていない ことを意味し、活動の修正が必要です。」としています。

アイマークでは、金融庁が掲げる「顧客本位の業務運営」を忠実に実現するために、さまざまなKPIを設定し、ホームページで公開しています。

現在、2022-23年度の取り組み状況を集計中で、2023年8月末には正式に発表できるように作業しています。

本日は、集計中のデータの中でお客様にいち早くお伝えしたいデータがありましたので、フライング気味ですがお伝えさせていただきます。

アイマークでは、資産運用について先入観や誤った知識(投機と投資がごちゃごちゃに認識されていること等)を持ったままでは、将来のインフレ対応が不十分になり、運用をしないで普通預金や定期預金に預けっぱなしにしている状態こそがリスクだと考えて長期資産運用の提案を続けてきました。長期資産運用において、適切なアフターフォローを継続しながら購入いただいた商品を保有し続けていただくことが大切であり、10年、20年と継続いただいた契約数をKPIの指標として集計しています。

今回の集計結果は以下の通りです。

|

KPI 5-3 特定保険商品の総契約件数と10年・20年以上経過した特定保険商品の件数 |

|||

|

|

特定保険商品の総契約件数 |

10年以上経過した特定保険商品の件数 |

20年以上経過した特定保険商品の件数 |

|

2020-21年度 |

2465件(2020年12月末) |

704件 |

66件 |

|

2021-22年度 |

3109件 (2022年5月末) |

878件 |

91件 |

|

2022-23年度 |

3326件 (2023年3月末) |

1068件 |

104件 |

集計時期がまちまちなのは大目に見ていただきたいですが、10年以上持ち続けていただいている契約が1000件を超えています。20年以上継続していただいている契約も100件を超えました。年間で資産運用系(株式で運用する保険商品)の契約数は217件の増加となっています。これら3つの指標は、顧客本位の業務運営を愚直に実行してきた証しだと考えています。

一般的に金融業界では、契約の新規お手続きで発生する手数料が収益の源(みなもと)となっています。金融庁はお客様のためにならない回転売買に対し、金融業界に何度も警鐘を鳴らしてきました。アイマークでは、回転売買が社会的に問題とされるずっと前から自主的に回転売買を禁止し、逆にお客様の契約を長く保持していただきたいとの想いからお客様をフォローしてきました。このフォローは短期的には収益を悪化させることは明白です。それでも、お客様のためを考えて愚直にそれを実行してきました。当然、会社の経営を考えると別の道を取ることも頭をよぎったこともありましたが、どうしてもそこだけは譲れない道だと確信してここまでやってきました。

京セラ創業者の稲盛さんの言葉を社員に配布している経営指針書に引用しています。

「大きな夢を描き、それを実現しようとするとき、「動機善なりや」ということを自らに問わなければなりません。自問自答して、自分の動機の善悪を判断するのです。善とは、普遍的に良きことであり、普遍的とは誰から見てもそうだということです。自分の利益や都合、恰好などというものでなく、自他ともにその動機が受け入れられるものでなければなりません。また、仕事を進めていく上では「私心なかりしか」という問いかけが必要です。自分の心、自己中心的な発想で仕事を進めていないかを点検しなければなりません。 動機が善であり、私心がなければ結果は問う必要はありません。必ず成功するのです。」

全てのKPIの集計が終わりましたら、また皆様にもご案内させていただきます。

今後とも、アイマークが皆様の明るい未来を照らす灯台でい続けられますよう、頑張っていきますので応援よろしくお願いいたします。

こんにちは、確定拠出年金相談ねっと 認定FP

アイマーク株式会社 代表の村松です。

お客様の資産をお預かりして育てることを仕事にして26年になろうとしています。

最近、金融機関が本当に顧客本位で活動をおこなっているのか、を金融庁が調査したデータが発表されました。

それを確認すると、残念なことにお客様本位というよりも、販売者のノルマ達成にお客様の資産を使わせてもらっている事例が散見していることがわかります。

同じ金融機関に所属するアイマークとして、これまでを振り返り、お客様の資産を長期間にわたり最大化するためには何が必要だったのかをまとめてみました。

上記がすべてそろっていたからこそ、アイマークは長年にわたりお客様との信頼関係が構築できたのだと思います。

最近、金融庁は各金融機関がお客様に提案した投資性の商品が、実際にどのような利回りでお客様に役立っているかを発表するように各金融機関に指導しています。

アイマークはもう少し長期のデータがそろったところで、そのデータをホームページに掲載する予定です。

これからも、皆さまの期待に応えられる商品をご案内しながら、適切なサポートを継続していきます。

今後とも、よろしくお願いいたします。

前回のコラムでは、少子化のため大学費用が値上がりしていることをお伝えました。

大学の入学金、授業料は、国立私立ともに値上がりしており、1年で2~3%のインフレ率になっています。このままインフレが進むと…

10年後には1.3倍

20年後には1.5倍

にもなる計算です。

今回のコラムでは、実際のご相談者Bさんの事例をご紹介させていただきます。

このコロナ禍で、オンライン授業を強いられている大学生。

友人との交流も出来ず、自宅でパソコンに向かって授業を受ける毎日は、本当につらいことだろうと思います。

対面でのリアルな授業に比べて、オンライン授業では限界があります。

理系の学生は実験が出来ず、ただ教授の話をオンラインで聞くだけの授業では、大学で学ぶべきことの半分も得ることが出来ないのでは?と思ってしまいます。

オンライン授業中心になって、気になってきた「大学費用」。オンライン中心になっても授業料が割引になることはないようです。

この「大学費用」、調べてみると、数年前と比べて値上がりしていることが分かりました!

ディズニーランドとインフレ

37年前の1983年、ディズニーランドは開園しました。

当時のワンデーパスポートの値段は3900円でした。

2020年4月、ディズニーランドのパスポートが値上がりしました。

ワンデーパスポートの場合、700円値上がりして8200円となりました。

この37年間で、2倍以上になったわけです。

ディズニーランドの物価上昇率を計算してみると年率の上昇率は1.9%になります。

1.9%物価が上昇すると、お金の価値は1.9%下がります。

これをインフレと言います。

37年前なら、10万円あればディズニーランドに25回行けました。

現在では12回しか行けません。

これは同じ10万円の価値が37年間で大きく下がったことを意味しています。

ディズニーランドのワンデーパスポートだけでなく、私たちの身近な生活の中にもインフレは起きています。

インフレは今後も続く可能性は高いので、年金など長期の資産運用を考える場合、資産の価値を守る(インフレに対抗する)ためにも定期預金だけでなく、アイマークでは海外の株式に投資する投資信託の購入をおすすめしています。

是非、お問合せください。

0120-719-194 (フリーダイヤル なっとくいくよ)

長期投資の有効性~時間を味方につけよう~

資産運用の手法を大別すると、

インデックス運用(日経平均株価などの市場の平均と同じ動きを目指す取引)と、

アクティブ運用(市場平均を上回る成績を目指す取引)に分けられます。

どちらの運用が有効かという議論は、投資の専門家の間でも永遠のテーマで、

決着はつきそうにありません。

しかし、長期投資そのものは有効か?という話になると、

専門家の間では「長期投資は有効だ」という意見で一致します。

こんにちは アイマーク代表で 確定拠出年金相談ねっと 認定FPの村松です。 お客様から、質問を受けました。 「コロナ第2波で、株価はまた大きく下落しますか?」

私が持っている回答は、ただひとつです。

そのことを、私の言葉でお話しする前に、ご紹介したい一冊があります。

長期投資をお客様におすすめし始めた20年前に読み、

今でも相場が大きく揺れ動いたとき、

私自身の心を落ち着かせるために、

手に取る長期投資の教科書、

日本経済新聞出版社「敗者のゲーム」

チャールズ・エリスの『敗者のゲーム』 から、その答えが書いてある部分を 抜粋させていただきます。 市場タイミングをはかる取引がいかに難しいかは、 あるプロの率直な嘆きからもよく理解できる。 「市場タイミングに関する興味深いアプローチをいろいろ見てきて、 40年間の運用でそのほとんどを試してみた。 しかし、自分がやる前は、偉大な方法であったかもしれないが、 私の時には、どれひとつとして、うまくいかなかった。なにひとつ!」 年老いたパイロットや、向こう見ずなパイロットはいるが、 向こう見ずで、長生きしたパイロットはいないという。 同じように、市場タイミングで繰り返し成功を味わった投資家もいない。 欲望や恐怖心に駆られた選択は、 たいてい遅すぎるか、間違っているものだ。 長い目で見れば、株式市場は投資家が売った後も、 ほぼ同じ水準で推移する。 だから、 ときどき売却する投資家の利回りは、 単純に持ち続ける投資家と比べて低い。 よく考えてみれば、 市場動向を予測し、安く買って高く売ることで、 競争に勝つことが不可能なのは明らかだろう。 (抜粋終わり)

いかがでしょうか? 2020年6月5日現在、コロナ後の株式市場は、 落ち着きを取り戻し、 最高値の水準に戻るか? という動きを示しています。 大幅下落の前に、 株式を売却して、ほっとした投資家は、 次の投資機会を狙いながら、 急上昇の波を待っていたはずです。 みなさんは、戻りの波に乗っていますか? 私は、戻りの波に乗るのは難しいので、 下落した場合でも、波から降りないことが大事だと お伝えしたいのです。 この流れに乗り遅れた方に質問です。 次の暴落を待ち望み、 それまでは現金を持ち続けますか? チャールズ・エリスの言う通り、 タイミングを計らず、 市場に長く居続けるためにも、 1日でも早く、マーケットに戻っていただきたい、 そして、これからは波から降りないで老後まで、いや死ぬまで 波と付き合っていただきたい。 そのように、私はお伝えし続けています。

「当銀行から超高利回りの定期預金が発売されます。 金利は6%(1年複利)です。満期前に解約したら金利は0.01%(1年複利)となります。 最低預入金額は50万円 運用中の課税はありません。」

こんな商品があったら、みなさんは銀行に並びますか?

1915年、新潟のある銀行が実際に、この商品を販売しました。

当時、新卒の初任給は20円程度だった時代です。

その時代に50円が最低の預け入れだとしたら、今でいうと50万円くらいの感覚です。

金利は6%。100年後、「父の遺品を整理していたら、満期になる証書が出てきた」と言って銀行に証書をもって来た人がいました。

確かに証書としては有効だったそうです。

しかし、その方は満期の手続きをせずに、「記念に保管します」と言って証書を持ち帰ったそうです。

どうしてでしょう?

金利6%で100年間預けると、計算上339倍になります。

当時の価値として、初任給の2.5か月分、50円を100年間預けた結果、

利息が16,950円、元本50円を合わせて、払い出し金額は17,000円です。

もし、この商品が現代に発売されたとしたら、

預け入れ金額50万円は、100年後に1億7000万円です。

100年前に契約した方と同じように、みなさんはこの商品を求めますか?

問題は100年後、1億7000万円がどのような価値になるのか?ですね。

100年前から今に至る過程で、2度の世界大戦や、高度成長などがあり、6%の金利が付いても、お金の価値の下落には追い付かなかったわけです。

お客様のお金が、将来にも価値のあるものであり続けていただくために、

敢えて元本保証の商品をご案内しない。

そんなスタンスで、アイマークは個人営業時代から20年間、運用商品をメインとする提案を続けてまいりました。

新型コロナウイルス対策として、世界中の政府がお金を国民に供給しています。経済理論から言ったら、この状態はお金の価値を落とします。それが、インフレーション(インフレ)につながります。

6%複利でも対応できないようなインフレに打ち勝つ対策を、できるだけたくさんのみなさんと実行し、元本保証の不安定さに対しては、伴走者としてフォローしていく姿勢で臨んでいきます。

今後は、ご登録いただいたアイマーク通信を通じて、タイムリーな情報をお伝えしていきます。

どうぞ、よろしくお願いします。

保険アイマーク 代表の村松です。

iDeCo、つみたてNISAなど長期投資をスタートする環境が整い、そろそろ自分にも投資が必要かなと思っている方にお伝えしたいこと。

iDeCo、つみたてNISAなど長期投資をスタートする環境が整い、そろそろ自分にも投資が必要かなと思っている方にお伝えしたいこと。

前回、『ほったらかし投資18年 1600人のデータが証明した仮説 その1』では自分であみ出した仮説を紹介しました。その仮説とは・・・

でした。

さて今回は、この仮説からもう一歩踏み込んで、さらに大切な仮説をいくつかご紹介します。

まずは・・

です。今回のコラムでは、私が日常的に利用している「MY INDEX」のサイトからさまざまなデータを参照させていただきます。

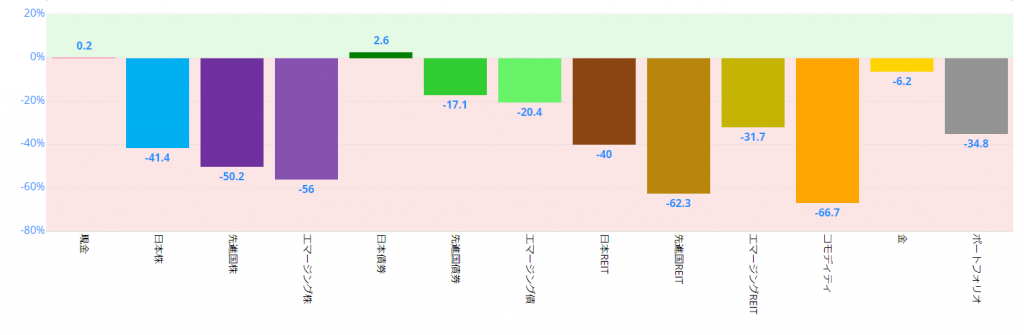

一般的に、投資の世界では分散投資という言葉が大前提になります。分散投資のことを『ポートフォリオを組む』と呼んだりします。ポートフォリオの中に「債券」を組み込むのは「株式」と比べて価格変動が小さいからです。価格変動のことを投資の世界では『リスク』と呼びますから、債券を組み込むことでそのポートフォリオは『リスクを小さくする』ことになるわけです。債券の役割を語るとき、良く引き合いに出されるのが「リーマンショック」前後の債券価格の動きです。では、MY INDEXから当時の値動きのデータを引っ張りだしてみましょう。

リーマンショック発生直前から7か月後のデータです。

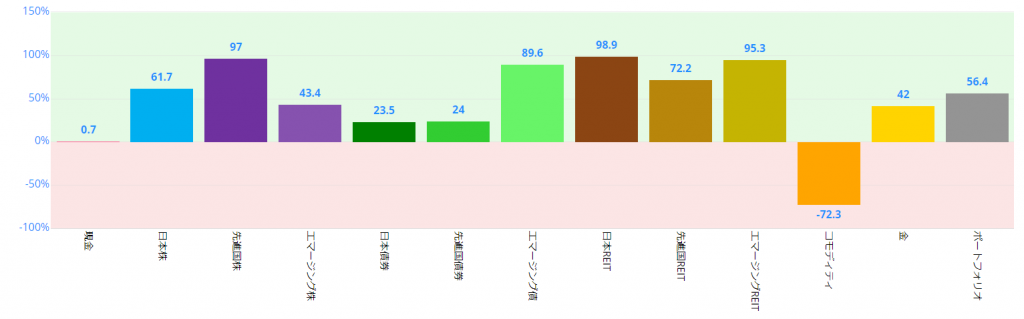

これを見てみると、世界の金融市場のパニック度合いがわかります。世界中どこに投資していてもマイナスばかり。その中で日本国債の安定感はすごい!こういうデータを見せられると、債券を外せなくなります。しかし、私たちの投資の前提は「ほったらかしの長期投資」なんです。くどくて申し訳ありませんが、何度も言います。『短期の値動きに一喜一憂しない。』でください。短期の投資家と違う価値観が「ほったらかしの長期投資」には必要なのです。では、リーマンショック直前からおおよそ10年間のデータを引っ張りだしてみましょう。

10年という、ある程度長い期間のデータを確認すると、投資結果の図式がまるっきり変わります。日本国債に投資している人のパフォーマンスは下から数えて2番目に落っこちています。ハリー・マーコヴィッツというノーベル賞を受賞した経済学者が言っていますが、